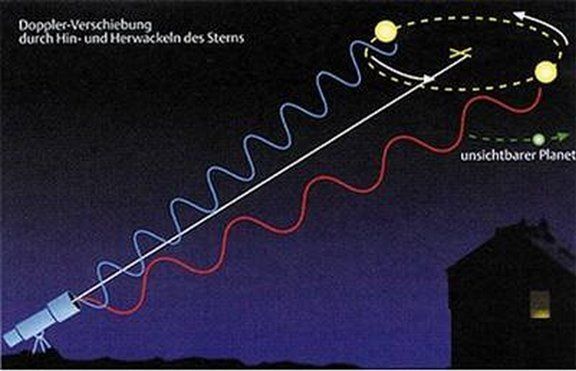

Einige solche Entdeckungen gelangen dadurch, dass Änderungen der Geschwindigkeit des jeweiligen Sterns (von uns weg oder auf uns zu) festgestellt wurden. Man spricht hier von der Radialgeschwindigkeitsmethode.

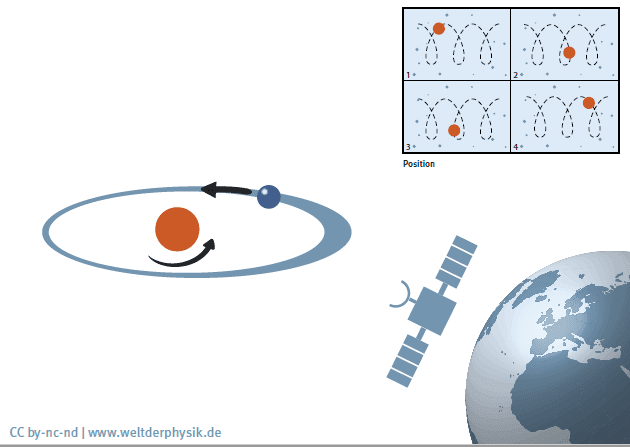

Andere extrasolare Planeten wurden anhand der Variation der Bewegung ihres Sterns relativ zu den Hintergrundsternen gefunden. Bei dieser astrometrischen Methode sucht man nach solchen Zitterbewegungen.

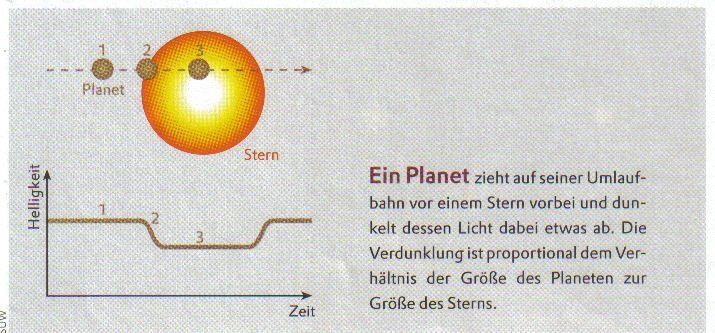

Wieder andere Sterne wurden anhand von Veränderungen der Helligkeit ihres Sterns gefunden. Wenn ein Stern von uns aus gesehen, vor seinem Stern vorbeizieht, d.h. bei einem Transit, verfinstert er den Stern teilweise.

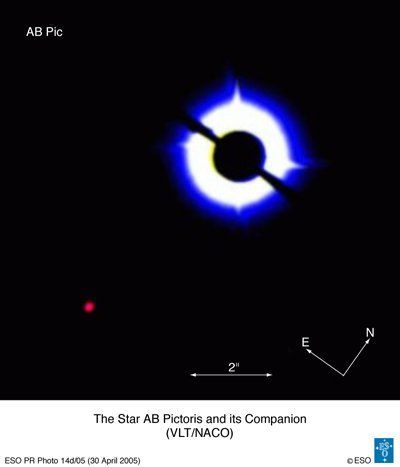

Im Jahr 2004 wurde von der ESA erstmals einen Exoplaneten direkt nachgewiesen. Auf einem Foto wurde ein kleines rötliches Objekt entdeckt, das den in 225 Lichtjahren entfernte Braune Zwerg 2M1207 in einem Abstand von 55 AE umkreist.